「薄毛が気になってきて、フィナステリド 通販で買えたら楽だな…。」という方も多いのではないでしょうか?実はフィナステリドは正しい手順を踏めばオンラインでも安全に購入できます。

この記事では、通販で購入するメリット・デメリットや、選び方・おすすめランキングなどを徹底解説!AGA対策を始めるなら必見です。

フィナステリドとは?

フィナステリドはもともと前立腺肥大症の治療薬として開発され、現在はAGA(男性型脱毛症)の進行を抑える目的で広く使われています。

フィナステリドは、薄毛の原因物質である「ジヒドロテストステロン(DHT)」の生成をブロック。抜け毛の進行を食い止める効果が期待できます。

フィナステリドは服用してすぐに効果が出るわけではなく、3〜6ヶ月ほど継続して違いを感じる方が多いです。途中でやめるとまた抜け毛が進行してしまうため、長期的な服用がポイントになります。

フィナステリド 通販は違法?合法?購入方法を比較

フィナステリドは医師の診察が必要

大前提として、フィナステリドは医療用医薬品(処方薬)。日本国内で合法的に入手するには医師の診察と処方箋が必須です。

対面診療の場合は、皮膚科やAGAクリニックを直接受診し、AGAと診断されれば処方が可能。近年は、オンライン診療(オンラインクリニック)の普及により、スマホやPCで医師とビデオ通話し、自宅へ薬を配送してもらう方法も広がっています。

オンラインクリニックなら手軽に購入できる

オンライン診療のメリット

・自宅や職場からスマホ1台で診察を受けられる

・クリニックへの移動時間・待ち時間が不要

・月々の支払いも比較的リーズナブルなプランが多い

・AGA治療を他人にいられるリスクが小さい

オンライン診療のデメリット

・医師と画面越しのやりとりなので、対面より問診に限界がある<

・クリニックの信頼性をよくチェックする必要がある

オンラインクリニックは、忙しい方や近くにAGA専門クリニックがない方にとって非常に便利な手段です。特に「仕事が忙しくて通えない」「家族にバレたくない」という方にとって、診察から受け取りまで自宅完結なのは大きな魅力でしょう。

個人輸入など医師の診察が不要な手段の危険性

フィナステリドは個人輸入代行サイトを通じて購入できる場合もありますが、大きなリスクを伴います。

個人輸入のリスク

・偽造品・粗悪品の可能性

・健康被害が出ても日本の副作用救済制度が使えない

・税関で没収されるリスクもあり

「医師の診察なしで安く買える」という一見魅力的な言葉に惑わされがちですが、成分が入っていない偽物をつかまされたり、思わぬ副作用を起こしたりする危険は少なくありません。正規のルート(国内承認薬、オンラインクリニック経由など)ならば、処方後も医師に相談できるので安心感が段違いです。

フィナステリドを処方するオンラインクリニック

ここでは、フィナステリドを処方してくれるオンラインクリニックのおすすめ5選をご紹介します。スマホやPCを使って医師の診察を受け、薬を自宅に配送してもらえるため、忙しい方でも安心して続けやすいのが魅力です。

| 商品名 |

画像 |

治療費用(1ヶ月分・税込) |

| AGAスマクリ |

|

初月無料

フィナステリド1.3mg:2ヶ月目以降4,980円〜

ミノキシジル5.0mg配合薬:2ヶ月目以降4,980円〜 |

| レバクリ |

|

フィナステリド内服 30錠:1,320円〜

発毛プラン(フィナステリド・ミノキシジル):5,940円

発毛プランEX(デュタステリド・ミノキシジル):6,930円 |

| イースト駅前クリニック |

|

プロペシアジェネリック(フィナステリド):1,650円

ミノキシジル外用薬:1,980円

ライト発毛プラン(フィナステリド+ミノキシジル外用薬):8,470円〜

基本発毛プラン(フィナステリド+ミノキシジル内服薬):10,945円〜

最強発毛プラン(フィナステリド+ミノキシジル内服薬+外用薬):15,895円〜 |

| elife |

|

デュタステリド:3,840円〜

フィナステリド:5,010円〜

ミノキシジル:3,840円〜 |

| フィットクリニック |

|

フィナステリド 1mg:2,000円〜

デュタステリド 0.5mg:2,680円〜

ミノキシジルタブレット:2,000円〜

ミノキシジル外用薬:7,000円〜 |

| Oops HAIR |

|

フィナステリド1mg:5,500円〜

デュタステリド0.5mg:8,250円〜

フィナステリド1mg+ミノキシジル5%:12,650円〜 |

| DMMオンラインクリニック |

|

フィナステリドセット(フィナステリド1mg+ミノキシジル5mg):9,900〜円

発毛ライトプラン(内服薬のみ):9,000円〜

発毛ベーシックプラン(内服薬+サプリメント):11,200円〜

発毛ストロングプラン(内服薬+サプリメント+外用薬):21,300円〜 |

| AGAオンクリ |

|

薄毛予防プラン(フィナステリド1mg):初月無料・2ヶ月目以降3,667円〜

AGA初期プラン(デュタステリド0.5mg):初月無料・2ヶ月目以降5,959円〜

発毛プラン(デュタステリド0.5mg+ミノキシジル5mg):初月無料・2ヶ月目以降9,809円〜 |

| クリニックフォア |

|

フィナステリド国内後発品:6,919円〜

発毛最強プラン(フィナステリド内服+ミノキシジル内服+スカルプケアサプリ+ミノキシジル外用):23,188円

発毛基本プラン(フィナステリド内服+ミノキシジル内服+スカルプケアサプリ):13,838円〜

発毛ライトプラン(フィナステリド内服+ミノキシジル内服合剤):5,361円〜 |

| 湘南AGAクリニック |

|

フィナステリド:3,000円

HRタブレットセット 11,730円〜 |

| Dクリニック |

|

フィナステリド(国内正規品):4,400円

プロペシア(国内正規品):8,800円

デュタステリド(国内正規品):9,900円 |

AGAスマクリ

出典: AGAスマクリ公式サイト

良いところ

・月額4,980円で始められる

・初月無料でお試しが可能

・全額返金保証があって安心

あまり良くないところ

・診療時間が短い

・返金には一定の条件がある

月額4,980円(税込)で始められるAGAスマクリ。初月は無料でお試しできるため、費用面のハードルが低く、治療を始めやすいのが魅力です。

さらに、診察料・カウンセリング料・配送料もすべて無料で、支払いは薬代のみ。明朗な料金体系で継続のしやすさにもつながっています。また、治療を始めたばかりの人でも安心して取り組めるよう、全額返金保証制度も用意。万が一、治療の継続が難しくなった場合にも、経済的リスクを最小限に抑えられます。

| 公式サイト |

https://ec.internet-clinic.jp/ |

| 治療費用(1ヶ月分・税込) |

初月無料

フィナステリド1.3mg:2ヶ月目以降4,980円〜

ミノキシジル5.0mg配合薬:2ヶ月目以降4,980円〜 |

| 診察料・カウンセリング料 |

無料 |

| 配送料(税込) |

無料 |

| 診療時間 |

9:00〜22:00 |

| 定休日 |

なし |

| オンラインでの初診 |

◯ |

レバクリ

出典: レバクリ公式サイト

良いところ

・全額返金保証があるから安心

・治療初期の副作用にも対応

・診察後すぐに薬を発送可能

あまり良くないところ

・配送料がやや高い

全額返金保証制度で初めてのAGA治療も安心して始められるレバクリ。治療開始直後に副作用などで継続が難しいと診断された場合、支払った治療費を全額返金してもらえる制度を導入しています。

さらに、診察後の治療薬は最短で当日中に自宅へ発送されるため、すぐに治療をスタートできるのも魅力の1つです。

| 公式サイト |

https://levcli.jp/male-aga/ |

| 治療費用(1ヶ月分・税込) |

フィナステリド内服 30錠:1,320円〜

発毛プラン(フィナステリド・ミノキシジル):5,940円

発毛プランEX(デュタステリド・ミノキシジル):6,930円 |

| 診察料・カウンセリング料 |

無料 |

| 配送料(税込) |

550円〜1,100円 |

| 診療時間 |

8:00〜24:00 |

| 定休日 |

なし |

| オンラインでの初診 |

◯ |

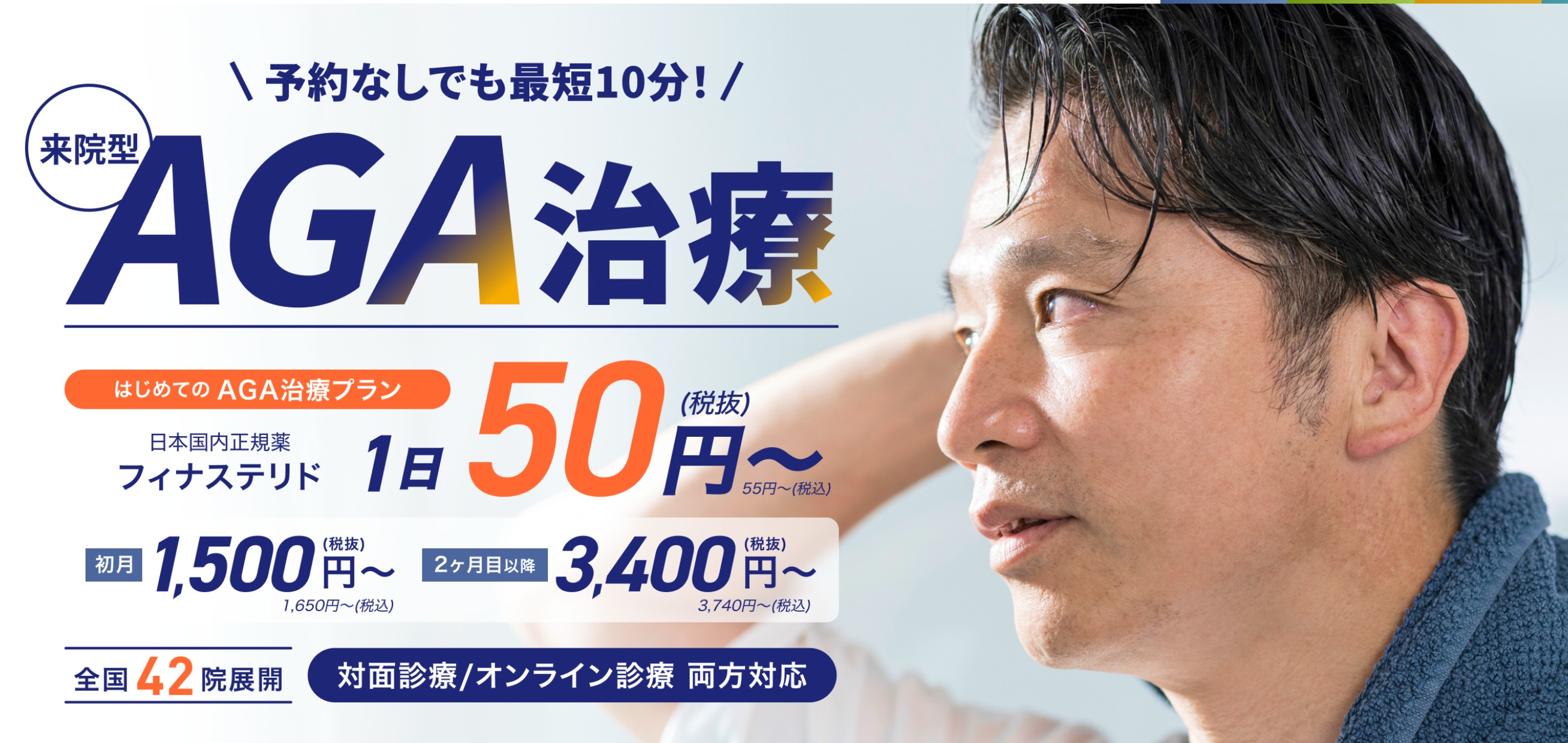

イースト駅前クリニック

出典: イースト駅前クリニック公式サイト

良いところ

・初回1,650円で試せるプラン

・診察料・配送料が無料で安心

・全国40院で通いやすい展開

あまり良くないところ

・診療時間が短い

・オンライン診療専門のクリニックではない

イースト駅前クリニックは、初めての方でも始めやすい初回トライアルプランを用意。1,650円(税込)から治療を試せるため、費用の不安を抑えてスタートできます。

全国に約40院を展開し、すべて駅から徒歩3分以内の好立地。忙しい日常の中でも通いやすく、オンライン診療とクリニック診療を併用することで、柔軟に治療スタイルを選べます。さらに、診察料や配送料が無料という点も、長く続けやすいポイントです。

| 公式サイト |

https://www.eastcl.com/aga/ |

| 治療費用(1ヶ月分・税込) |

プロペシアジェネリック(フィナステリド):1,650円

ミノキシジル外用薬:1,980円

ライト発毛プラン(フィナステリド+ミノキシジル外用薬):8,470円〜

基本発毛プラン(フィナステリド+ミノキシジル内服薬):10,945円〜

最強発毛プラン(フィナステリド+ミノキシジル内服薬+外用薬):15,895円〜 |

| 診察料・カウンセリング料 |

無料 |

| 配送料(税込) |

無料 |

| 診療時間 |

平日 10:00〜22:00

休日 10:00〜18:00 |

| 定休日 |

なし |

| オンラインでの初診 |

◯ |

elife

出典: elife公式サイト

良いところ

・治療薬の種類やプランが豊富

・生活に合った治療を提案してくれる

・薬代のみで続けやすい価格設定

あまり良くないところ

・対面診療との併用はできない

・治療薬の選択肢がやや少ない

elifeはお薬の種類やプランが豊富なオンラインAGA診療。フィナステリドやミノキシジルなど複数の治療薬に対応し、症状やライフスタイルに合った治療を提案してくれます。

診察料・カウンセリング料・配送料はすべて無料で、薬代だけで続けられるのも大きな魅力。土日祝も24時まで診察可能なため、平日は忙しいという方でも無理なく受診できます。気軽に始めやすく、継続しやすいサービスです。

フィットクリニック

出典: フィットクリニック公式サイト

良いところ

・初診料・診察料が無料で安心

・薬代のみで治療を始められる

・独自のジェネリック薬を採用

あまり良くないところ

・診療時間が短い

・特徴的なメリットは少ない

フィットクリニックは、初診料・診察料が無料で、薬代のみで治療をスタートできるAGAクリニック。オリジナルのジェネリック医薬品も取り扱っており、経済的な負担も抑えられます。

さらに、男性だけでなく、女性特有の薄毛悩みに対応したFAGA治療にも注力。症状に応じてオンライン診療と対面診療の併用も可能で、自分に合った治療スタイルを選びやすい点も魅力です。

| 公式サイト |

https://fit.clinic/ |

| 治療費用(1ヶ月分・税込) |

フィナステリド 1mg:2,000円〜

デュタステリド 0.5mg:2,680円〜

ミノキシジルタブレット:2,000円〜

ミノキシジル外用薬:7,000円〜 |

| 診察料・カウンセリング料 |

無料 |

| 配送料(税込) |

385円

1万円以上で送料無料 |

| 診療時間 |

平日・土曜:10:00〜20:00

日曜・祝日:10:00〜18:00 |

| 定休日 |

なし |

| オンラインでの初診 |

◯ |

Oops HAIR

出典: Oops HAIR公式サイト

良いところ

・実績ある医師が診療を担当

・症状や生活背景に寄り添う対応

・医学的根拠に基づく薬を処方

あまり良くないところ

・定期プランの解約に手間がかかる

・配送料が無料ではない

Oops HAIRは、AGA治療の実績が豊富な医師が診察・処方を担当するオンラインクリニック。症状や生活背景に寄り添った丁寧な対応で、初めてでも安心して治療を進められます。

フィナステリドやデュタステリド、ミノキシジル外用薬など、医学的根拠に基づく治療薬を中心に処方。オンライン診療対応のため、クリニックに通う時間が取れない人でも、自宅から手軽に専門的な治療を受けられるのが魅力です。

| 公式サイト |

https://oops-jp.com/hair/ |

| 治療費用(1ヶ月分・税込) |

フィナステリド1mg:5,500円〜

デュタステリド0.5mg:8,250円〜

フィナステリド1mg+ミノキシジル5%:12,650円〜 |

| 診察料・カウンセリング料 |

無料 |

| 配送料(税込) |

550円 |

| 診療時間 |

9:00〜24:00 |

| 定休日 |

なし |

| オンラインでの初診 |

◯ |

DMMオンラインクリニック

出典: DMMオンラインクリニック公式サイト

良いところ

・診察が24時間365日対応

・通院不要で治療が継続しやすい

・初診・再診の診察料が無料

あまり良くないところ

・対面での精密検査ができない

・治療薬の価格がやや高い

DMMオンラインクリニックは、スマホやPCから24時間365日いつでもAGA治療の診療が受けられるオンラインクリニック。通院の必要がなく、忙しい人でも無理なく治療を継続できます。

診察料は無料で、月額2,097円(税込)から治療を始められる料金体系も魅力。経済的な負担を抑えつつ、自分のペースでAGA対策が可能です。累計診療実績は100万件を超えており、多くの人に選ばれている安心感もポイントです。

| 公式サイト |

https://clinic.dmm.com/menu/aga-male/ |

| 治療費用(1ヶ月分・税込) |

フィナステリドセット(フィナステリド1mg+ミノキシジル5mg):9,900〜円

発毛ライトプラン(内服薬のみ):9,000円〜

発毛ベーシックプラン(内服薬+サプリメント):11,200円〜

発毛ストロングプラン(内服薬+サプリメント+外用薬):21,300円〜 |

| 診察料・カウンセリング料 |

無料 |

| 配送料(税込) |

550円 |

| 診療時間 |

24時間 |

| 定休日 |

なし |

| オンラインでの初診 |

◯ |

AGAオンクリ

出典: AGAオンクリ公式サイト

良いところ

・全プラン初月無料で試せる

・費用面の不安が少なく始めやすい

・AGA専門医による丁寧な診察

あまり良くないところ

・配送料がやや高い

・2ヶ月目以降の価格がやや高い

AGAオンクリは、すべての治療プランで初月無料。まずは気軽に試してみたい方でも、費用の心配なく始められるのが魅力です。

これまで多くの薄毛治療に携わってきたAGA専門医が一人ひとりの状態を丁寧に診察し、最適な治療方針を提案。さらに、医師が治療効果が見られないと判断した場合には全額返金の制度も用意されています。

| 公式サイト |

https://www.aga-online.clinic/ |

| 治療費用(1ヶ月分・税込) |

薄毛予防プラン(フィナステリド1mg):初月無料・2ヶ月目以降3,667円〜

AGA初期プラン(デュタステリド0.5mg):初月無料・2ヶ月目以降5,959円〜

発毛プラン(デュタステリド0.5mg+ミノキシジル5mg):初月無料・2ヶ月目以降9,809円〜 |

| 診察料・カウンセリング料 |

無料 |

| 配送料(税込) |

1,000円程度

※お住まいの地域により変動 |

| 診療時間 |

9:00〜23:00 |

| 定休日 |

なし |

| オンラインでの初診 |

◯ |

クリニックフォア

出典: クリニックフォア公式サイト

良いところ

・累計600万件の診療実績

・オンライン完結で通院不要

・AGA専門クリニック級の診療

あまり良くないところ

・治療薬の価格がやや高い

・24時間診療ではない

クリニックフォアでは、これまでに600万件以上の診療実績を持つオンライン完結型のAGA治療を提供。AGA専門クリニックと同等の診療をスマホやPCから受けられるため、忙しい人でも安心して始められます。

診療は平日7時から24時。通勤前やすき間時間にも利用しやすいのが魅力です。

| 公式サイト |

https://www.clinicfor.life/ |

| 治療費用(1ヶ月分・税込) |

フィナステリド国内後発品:6,919円〜

発毛最強プラン(フィナステリド内服+ミノキシジル内服+スカルプケアサプリ+ミノキシジル外用):23,188円

発毛基本プラン(フィナステリド内服+ミノキシジル内服+スカルプケアサプリ):13,838円〜

発毛ライトプラン(フィナステリド内服+ミノキシジル内服合剤):5,361円〜 |

| 診察料・カウンセリング料 |

無料 |

| 配送料(税込) |

550円 |

| 診療時間 |

7:00〜24:00 |

| 定休日 |

なし |

| オンラインでの初診 |

◯ |

湘南AGAクリニック

出典: 湘南AGAクリニック公式サイト

良いところ

・全国展開で通院しやすい

・AGA専門医が多数在籍している

・厚労省承認薬で安心の治療

あまり良くないところ

・配送料が1,000円と高額

・2回目以降の価格が高い

湘南AGAクリニックは、全国展開による通いやすさが魅力のAGA専門クリニックです。厚生労働省承認の医薬品を用いた治療を行っており、安全性と効果の両立を重視。

1日あたり約98円から始められるリーズナブルなプランも用意されており、コスト面が気になる人にも適しています。全国に在籍する専門医による診療が受けられるため、一人ひとりの症状に合った治療提案を受けやすく、長期的なケアにも安心して取り組めます。

| 公式サイト |

https://www.sbc-aga.jp/ |

| 治療費用(1ヶ月分・税込) |

フィナステリド:3,000円

HRタブレットセット 11,730円〜 |

| 診察料・カウンセリング料 |

無料 |

| 配送料(税込) |

1,000円

※1万円以上の購入で無料 |

| 診療時間 |

10:00〜23:00 |

| 定休日 |

なし |

| オンラインでの初診 |

◯ |

Dクリニック

出典: Dクリニック公式サイト

良いところ

・通院とオンラインを自由に切替可

・状況に応じて診療方法を選べる

・治療実績320万人超で信頼性大

あまり良くないところ

・診療時間が短い

・公式サイトの情報が少ない

Dクリニックは、オンライン診療と対面診療を自由に切り替えられる柔軟な体制が魅力。通院が難しい時期はオンラインで、必要に応じてクリニックでの診察にも対応できます。

これまでに延べ320万人以上の治療実績をもとに蓄積されたデータを活用し、一人ひとりの症状に適した治療プランを提案。症状や進行度に応じて選べる治療薬は約60通りに及び、細やかなアプローチで発毛を目指せるのも大きな特徴です。

フィナステリドを処方するオンラインクリニックの選び方3つのポイント

①診察・サポートが手厚いクリニックを選ぶ

オンライン診療でも、医師がしっかり問診し、あなたの症状や悩みを聞き取ってくれるクリニックを選びましょう。以下のような点をチェックすると安心です。

チェックポイント

・診療時間帯の幅(仕事後でも受けられるか)

・チャットやメールでいつでも質問できるか

・定期フォローアップがあるか

②費用と継続のしやすさで選ぶ

AGA治療は長期継続が前提となるため、毎月かかる費用を無理なく支払えるかが大切です。

オンラインクリニックによっては初月無料や割引プランが用意されていることもありますが、2回目以降の通常料金が高い場合もあるため、総合的なコスパを確認しましょう。

・フィナステリド1ヶ月分の価格がどの程度か

・診察料・送料が別途かからないか

・サブスクプラン・定期プランの有無

継続しやすい金額設定とサポート内容を比較して、最適なクリニックを選ぶと、途中で挫折しにくくなります。

③プライバシーへの配慮や発送方法の確認

フィナステリドを含むAGA治療は、できれば家族や職場に知られたくないと思う方も多いのではないでしょうか。オンラインクリニックの中には、配達時の梱包を無地の箱にしたり、品名を伏せたりしてくれるところがあります。

チェックポイント

・プライバシー保護:どのような梱包で届くか、商品名は記載されるか

・問い合わせ窓口の対応:個人情報の扱い(電話で本人確認が必要か)

・受け取り方法:自宅以外の受け取り(コンビニ受け取りや宅配ボックス)に対応しているか

「家族に見られたくない」「仕事が忙しく受け取れない」という場合も多いので、こういった受け取りの柔軟性は大きなポイントです。

フィナステリドの効果を高める使い方&生活習慣

服用方法と注意点

・1日1回1mgを継続するのが基本

・服用のタイミングは朝でも夜でもOK(医師の指示に従う)

・服用を中断するとまた抜け毛が進行しやすい

フィナステリドは「薄毛を抑制する薬」なので、完全にやめてしまうと、また脱毛が進んでしまう可能性があります。焦らずコツコツと飲み続けることが大切です。

生活習慣でサポート

髪の成長は日々の生活習慣とも深く関係しています。以下のようなポイントを意識すると、フィナステリドの効果を高めるサポートになります。

・十分な睡眠:髪の回復は寝ている間に進む

・栄養バランス:タンパク質や亜鉛など髪に必要な栄養をしっかり摂取

・ストレスケア:過度なストレスはホルモンバランスを乱して抜け毛を促進

また、ミノキシジルなど別の発毛成分を併用すると、より効果を実感しやすいケースも。自己判断ではなく、専門医と相談しながら組み合わせてみるのがおすすめです。

安全なフィナステリド通販でAGAを止めよう!

フィナステリドはAGAに効果的な医薬品ですが、通販での購入にはメリットとリスクが共存しています。個人輸入代行サイトは安い反面、偽造品や副作用トラブルがあっても泣き寝入りするリスクが高いです。

一方、オンラインクリニックや対面診療なら、正規品かつ副作用があった場合のアフターケアも受けられます。ぜひ信頼できるクリニックやオンライン診療を活用し、フィナステリドを正しく使って大切な髪を守りましょう。

フィナステリド 通販に関するよくある質問

フィナステリドを通販で買うのは違法ですか?

国内の医療機関(対面 or オンライン)での処方や正規のオンラインクリニックを利用する場合は合法です。一方、個人輸入代行サイトで医師の診察なしに購入する行為自体は「自己使用目的の範囲内」であれば違法ではありませんが、偽造品リスクや副作用被害救済制度の対象外など、多くのリスクが伴います。

オンラインクリニックで処方されるフィナステリドと病院のフィナステリドは同じ?

基本的に同じ有効成分(先発品・ジェネリック)です。オンラインクリニックも正規の医療機関が処方するため、国内承認薬であれば効果や安全性は対面診療で受け取るものと変わりません。

ただし、どのメーカー品を使うかはクリニックによって異なる場合があります。

フィナステリドはいつ飲めばいいですか?

1日1回の服用を続けることが大切で、朝昼夜いつでも構いません(医師の指示を優先)。

飲み忘れが起きにくいタイミングを決めて、毎日同じ時間帯に服用すると継続しやすいです。